- TOEFLのスピーキングが苦手。

- 時間内に回答ができない…。

そんな悩みをお持ちではありませんか?

TOEFLスピーキングは難易度が高く、苦手という人は多いもの。しかしTask別の回答方法を知り、たくさん例題に取り組み慣れていけば、必ず高得点がとれるようになりますよ。

TOEFLのTask別例題と回答方法をご紹介します。

※シャドテンラボおよびシャドテンは、株式会社プログリットによって運営されています

リスニング力を上げたいけどどうしたらいいかわからない・・という方へ。

当社のLINE公式アカウントで簡単なアンケートにお答えいただくと、無料で『リスニング力を飛躍的に上げる英語学習法』のWeb bookをプレゼント。

下のボタンからぜひ「友だち追加」をお願いいたします!

TOEFLスピーキングとは?

まずはTOEFLスピーキングのテスト構成や採点基準を見ていきましょう。

TOEFLスピーキングのテスト構成

TOEFLスピーキングは大きく4つのTaskに分かれています。

Task1はIndependent Task(独立型)と呼ばれ、身近なトピックに対する個人的な意見や経験を述べる形式です。

Task2からTask4はIntegrated Task(統合型)で、リーディングやリスニングの情報をまとめ、関連する内容を踏まえつつ自分の意見を論理的に組み立てる力が求められます。

各Taskごとに準備時間と回答時間が設定されており、短い時間内で要点を整理し、英語らしい言い回しとともに的確に伝えられるかが高得点獲得の鍵となります。どのTaskも英語のみで出題されます。

スピーキングの採点基準

TOEFLスピーキングでは、内容の正確さや適切さだけでなく、流暢さ・発音・語彙力・論理性など多角的に評価されます。

具体的には、話の構成やトピックとの関連性、使われる語彙の幅広さ、文法の正確さ、アイデアの一貫性などが総合的に採点の対象です。

採点は0~4で行われ、その後0~30点へ換算されます。(参照:ETS公式サイト)

より高い評価を狙うには、要点を素早くおさえて論理的に展開し、自然なイントネーションや明瞭な発音を心がけることが重要です。

TOEFLスピーキングで高得点をとるコツ

TOEFLで苦手とする人が多いスピーキングパート。発音や会話の流暢さも求められますし、語彙力なども必須です。

しかし以下2つのポイントをおさえるだけで、同じ英語力でもTOEFLスピーキングで高得点を取りやすくなります。

TOEFLスピーキングで高得点をとるコツを見ていきましょう。

各Taskの回答の型を知る

TOEFLスピーキングの各Taskには、回答の型が存在します。

例えばTask1なら、「意見→理由1(+例)→理由2(+例)→まとめ」といった具合です。この回答の型を知り、それに合わせて回答するだけで、必要な内容をおさえながらスムーズに話せるようになります。

もちろん発音や流暢さの向上は高得点をとるために必要不可欠なものです。

しかしTaskごとの型を知り、それに沿ったスピーキングの練習をすることで、焦らず堂々と話せるようになり、TOEFLスピーキングの採点基準の1つである「Delivery(発音・流暢さ)」にも良い影響を与えることができるでしょう。

回答の型に合った定型フレーズをおさえる

回答の型を理解したら、その型に合わせて使いやすい定型フレーズを準備しておくことが効果的です。

例えば自分の意見を述べる際の導入表現や、理由を展開する際のつなぎ表現などは、あらかじめ覚えておけば迷わずに口から出せるようになります。

これにより短い準備時間の中でも回答の流れをスムーズに組み立てられ、余裕をもって内容を充実させることが可能になります。

また定型フレーズを使うことで、論理的かつ一貫性のあるスピーチが展開しやすくなるのも大きなメリットです。

結論部分など、言い切りのフレーズを定番化しておけば、最後まで安心して話し切ることができるでしょう。

【Task別】TOEFLスピーキング例題と回答方法

ここからはTask別のTOEFLスピーキングの例題とその回答方法を見ていきましょう。

Task 1(Independent Task)の例題と回答方法

【Task 1の試験形式】

TOEFLスピーキングのTask 1では、日常的な話題や意見を問われる問題が出題されます。

受験者は与えられたトピックに対し、限られた準備時間(15秒)で考えを整理し、その後45秒で自分の意見を述べる必要があります。

内容の正確性や一貫性、そして意見をスムーズに展開する英語力が評価のポイントとなります。

【Task 1の回答の型と定型フレーズ】

1.同意か同意しないか

◆I believe/I don’t believe that ~ because …

(~だと思います/~ではないと思います。なぜなら…)

2.理由1(+例)

◆One reason is that ~. For example, ~

(理由の一つは~です。例えば、~。)

3.理由2(+例)

◆Another reason is that ~. For instance, ~

(もう一つの理由は~です。例えば、~。)

4.まとめ

◆Therefore, I strongly support the idea that ~.

(したがって、私は~という考えを強く支持します。)

【例題①】

問題:

“Do you agree or disagree with the idea that students should study a foreign language starting from elementary school?”

(小学校から外国語を学ぶべきだという考えに賛成ですか、それとも反対ですか?)

回答例

I believe that students should start studying a foreign language in elementary school because it helps them gain language proficiency at an early age.

One reason is that children pick up new sounds and vocabulary more easily than adults. For example, they can quickly absorb common expressions through songs or simple conversations.

Another reason is that learning a different language broadens their cultural understanding. For instance, they can learn about various traditions and lifestyles through class activities.

Therefore, I strongly support the idea that foreign language study should begin in elementary school.

(私は、小学校から外国語を学び始めるべきだと考えます。その理由は、早い段階で言語の習得力を高めることができるからです。

一つ目の理由は、子どもは大人よりも新しい音や語彙を習得しやすいという点です。例えば、歌や簡単な会話を通して、よく使われる表現をすぐに覚えることができます。

二つ目の理由は、外国語を学ぶことで文化的な理解が深まることです。たとえば、授業の活動を通して、さまざまな伝統や生活様式について学ぶことができます。

したがって、私は外国語の学習を小学校から始めるという考えに強く賛成します。)

【例題②】

問題:

“Do you agree or disagree with the practice of working part-time while attending college?”

「大学に通いながらアルバイトをすることに賛成ですか、それとも反対ですか?」

回答例

I believe that working part-time while attending college is beneficial because it helps students develop practical skills and financial responsibility.

One reason is that balancing work and studies can improve time-management skills. For example, students often become more disciplined with their study schedules and learn to prioritize effectively.

Another reason is that a part-time job provides valuable real-world experience. For instance, working in customer service helps students develop communication and problem-solving skills.

Therefore, I strongly support the idea that college students should work part-time while pursuing their degrees.

(私は、大学に通いながらアルバイトをすることは有益であると考えます。その理由は、実践的なスキルや金銭的な責任感を身につけることができるからです。

一つ目の理由は、仕事と勉強を両立することで時間管理能力が向上するという点です。例えば、学生は勉強のスケジュールに対して規律を持ち、優先順位を効果的につけることを学びます。

二つ目の理由は、アルバイトを通じて現実の社会経験を積むことができる点です。例えば、接客業ではコミュニケーション能力や問題解決力が養われます。

したがって、私は大学生が学業と並行してアルバイトをすることに強く賛成します。)

Task 2(Integrated Task)の例題と回答方法

【Task 2の試験形式】

TOEFLスピーキングのTask 2では、短いリーディングパッセージ(50秒で読むことが想定される)とリスニングパッセージ(会話やスピーチなど)が提示されます。

受験者はまずリーディングパッセージの概要を把握し、その後に流れるリスニング音声をもとに、話し手(スピーカー)の意見や主張を要約して答える必要があります。

回答時間は60秒で、適切に要点を整理し、読み取り・聞き取り・スピーキングの各スキルを総合的に活用することが求められます。

なおリーディングからスピーキングまでの準備時間は30秒です。

【Task 2の回答の型と定型フレーズ】

1.リーディングパッセージの説明

◆The reading passage states that ~.

(リーディングパッセージは~について述べています。)

2.リーディングパッセージに対する話し手の主張

◆On the other hand, the speaker states that ~.

(一方で、話し手は~と主張しています。)

3.主張に対し2つ理由があること

◆He/She gives two reasons for this opinion.

(彼/彼女はこの意見に対して二つの理由を述べています。)

4.主張の根拠1

◆First, he/she mentions that ~.

(最初に、彼/彼女は~と述べています。)

5.主張の根拠2

◆Second, he/she points out that ~.

(次に、彼/彼女は~と指摘しています。)

6.まとめ

◆Therefore, he/she agrees/disagrees with ~.

(だから彼/彼女は~に同意します/同意しません。)

【例題①】

リーディングパッセージ:

New Campus Parking Policy

Starting next semester, the university will implement a new parking policy to address the increasing demand for parking spaces. Under the new policy, students will be required to register for a parking permit, which will be available on a first-come, first-served basis. The permits will cost $50 per semester. The university believes that this system will reduce parking congestion and encourage students to use alternative transportation options, such as bicycles or public transportation.

(新しいキャンパス駐車ポリシー

来学期から、大学は増加する駐車スペースの需要に対応するために、新しい駐車ポリシーを導入します。この新しいポリシーのもとでは、学生は駐車許可証の登録が必要になります。許可証は先着順で発行され、1学期あたり50ドルの費用がかかります。大学は、この制度によって駐車の混雑が緩和され、学生が自転車や公共交通機関などの代替手段を利用することを促進できると考えています。)

リスニングパッセージ:

Student 1: Did you hear about the new parking policy? We have to pay $50 per semester now!

Student 2: Yeah, I did. I don’t think it’s fair. There are already not enough parking spots, and now we have to pay just to struggle for a space?

Student 1: Exactly! And they say this will reduce congestion, but I don’t see how. People who need to drive will still bring their cars.

Student 2: Right. Instead of charging us, they should build more parking lots or improve public transportation so that we actually have alternatives.

(学生1:新しい駐車ポリシーのこと聞いた?これからは1学期ごとに50ドル払わないといけないんだって!

学生2:うん、聞いたよ。でもそれって不公平じゃない?ただでさえ駐車スペースが足りてないのに、お金を払ってまでその少ないスペースを争わなきゃいけないなんて。

学生1:ほんとそれ!混雑が減るって言ってるけど、どうやって?車が必要な人は結局、車で来るに決まってるよね。

学生2:そうだよね。お金を取るんじゃなくて、駐車場をもっと増やすとか、公共交通機関を充実させて本当に選択肢を作ってくれた方がいいよ。)

課題:

The university has announced a new parking policy. Explain the policy and the students’ opinions about it.

(大学は新しい駐車ポリシーを発表しました。その内容と、それに対する学生たちの意見を説明しなさい。)

回答例:

The reading passage states that the university will implement a new parking policy requiring students to register for a parking permit, which will cost $50 per semester. The university believes that this system will help reduce parking congestion and encourage students to use alternative transportation options.

On the other hand, the speaker states that the new policy is unfair and ineffective.

He gives two reasons for this opinion.

First, he mentions that there are already not enough parking spots on campus, and charging students a fee does not solve this problem. Instead, students will still struggle to find parking spaces despite paying the fee.

Second, he points out that the policy is unlikely to reduce congestion because students who need to drive will continue to do so. Instead of charging students, the university should focus on building more parking lots or improving public transportation.

Therefore, he disagrees with the new parking policy.

(リーディングパッセージでは、大学が新しい駐車ポリシーを導入し、学生に駐車許可証の登録を求めること、その費用が1学期あたり50ドルであることが述べられています。大学側は、この制度によって駐車の混雑が緩和され、学生が代替交通手段(自転車や公共交通機関など)を利用するよう促されると考えています。

一方、スピーカーはこの新しいポリシーは不公平で効果がないと述べています。

彼はこの意見の理由として2つの点を挙げています。

まず1つ目は、すでにキャンパス内には十分な駐車スペースがなく、学生から料金を取ってもこの問題は解決しないということです。結局、学生は料金を払っても駐車スペースを見つけるのに苦労し続けることになります。

2つ目は、このポリシーでは混雑の緩和にはつながらないという点です。なぜなら、車が必要な学生は今後も変わらず車で通学するからです。学生からお金を取るのではなく、大学は駐車場を増やすか、公共交通機関の改善に取り組むべきだと主張しています。

したがって、彼は新しい駐車ポリシーに反対しています。)

【例題②】

リーディングパッセージ:

University to Introduce a New Course on Artificial Intelligence

The university has announced that it will offer a new course titled “Introduction to Artificial Intelligence” starting next semester. This course will cover the basics of AI, including machine learning, neural networks, and ethical considerations. The university believes that AI is a crucial skill for the future and wants to provide students with opportunities to learn about it. The course will be available to students from all majors.

(大学が人工知能に関する新しい講義を開講へ

大学は、来学期から「人工知能入門(Introduction to Artificial Intelligence)」という新しい講義を開講することを発表しました。この講義では、機械学習やニューラルネットワーク、倫理的な課題など、AIの基礎について学ぶ内容となっています。大学は、AIが将来において重要なスキルであると考えており、学生にその知識を学ぶ機会を提供したいとしています。この講義は、すべての学部の学生が受講可能です。)

リスニングパッセージ:

Professor: Many students have shown interest in learning about artificial intelligence, so we are excited to introduce this new course. However, because this is an introductory class, we won’t cover programming in depth. Instead, we’ll focus more on the theoretical aspects and real-world applications of AI. We also plan to invite guest speakers from tech companies to give students insights into how AI is used in different industries.

(教授:多くの学生が人工知能について学ぶことに関心を示しているので、この新しい講義を導入できることをとても嬉しく思っています。ただし、今回は入門クラスということで、プログラミングについては深く扱いません。その代わりに、AIの理論的な側面や実際の応用例に重点を置いて授業を進めていく予定です。また、テクノロジー企業からゲストスピーカーを招き、さまざまな業界でAIがどのように活用されているかについて学生に知ってもらう機会も設ける予定です。)

課題:

The university has decided to introduce a new course on artificial intelligence. Explain the course details and the professor’s additional comments about it.

(大学は人工知能に関する新しい講義を導入することを決定しました。その講義の内容と、教授による追加のコメントを説明しなさい。)

回答例

The reading passage states that the university will introduce a new course titled “Introduction to Artificial Intelligence,” which will cover fundamental AI concepts such as machine learning, neural networks, and ethical considerations. The course is designed to help students develop crucial AI-related skills and will be open to students from all majors.

On the other hand, the speaker argues that the course will focus more on theory rather than practical programming skills.

He gives two reasons for this opinion.

First, he mentions that since this is an introductory course, it will not cover programming in depth. Instead, it will emphasize theoretical concepts and real-world applications of AI.

Second, he points out that the university plans to invite guest speakers from tech companies to provide students with industry insights. This will help students understand how AI is applied in various fields.

Therefore, he agrees with the introduction of the new AI course.

(リーディングパッセージでは、大学が「人工知能入門(Introduction to Artificial Intelligence)」という新しい講義を導入することが述べられています。この講義では、機械学習、ニューラルネットワーク、倫理的な問題など、AIの基本的な概念を扱います。講義は、AIに関連する重要なスキルを学生が身につけられるよう設計されており、すべての学部の学生が受講可能です。

一方、スピーカーはこの講義が実践的なプログラミングスキルよりも理論に重点を置くものであると述べています。

彼はこの意見の根拠として、2つの理由を挙げています。

まず1つ目は、これは入門講義であるため、プログラミングについては深く扱わず、代わりにAIの理論的な概念や現実世界での応用に重点が置かれるという点です。

2つ目は、大学がテクノロジー企業からゲストスピーカーを招く計画を立てており、これによって学生はAIがさまざまな業界でどのように活用されているかを学ぶことができるという点です。

したがって、彼はこの新しいAI講義の導入に賛成しています。)

Task 3(Integrated Task)の例題と回答方法

【Task 3の試験形式】

TOEFLスピーキングのTask 3では、リーディングパッセージと講義が与えられ、その後、講義内での定義や概念の説明に関連する内容を求められます。

まずリーディングパッセージで定義や概念が提示され、それを講義で教授がさらに説明し、具体的な例を挙げて解説します。

受験者は、その内容を基に質問に答えることが求められます。

リーディング時間は45秒、回答時間は60秒です。

リーディングの後に30秒時間が与えられるので、その間にリーディングとリスニングの情報をしっかり結びつけ、要点を簡潔にまとめる能力が求められます。

【Task 3の回答の型と定型フレーズ】

1.定義・概念の説明

◆From the reading passage, X is referred to as ~.

(読解文から、Xは~として言及されています。)

2.教授が定義・概念を説明するために例をあげていること

◆The professor explains/demonstrates X with the help of one/two examples.

(教授は、1つ/2つの例を使ってXを説明しています。)

3.例1の

◆In the first instance, ~.

(最初の例では~。)

4.例2

◆In the second case, ~.

(2番目の例では~。)

5.まとめ

◆To sum up / As a result, these examples illustrate/show X.

(まとめると/その結果、これらの例はXを示しています。)

【例題①】

リーディングパッセージ:

A new law has been proposed that would require all businesses to give their employees at least two weeks of paid vacation each year. The law is being introduced to encourage workers to take breaks, rest, and return to work more productive. Proponents argue that it will lead to better employee health and improved work efficiency, while opponents argue that it could put small businesses under financial strain.

(すべての企業に対して、年間少なくとも2週間の有給休暇を従業員に与えることを義務付ける新しい法律が提案されました。この法律は、労働者が休暇を取り、しっかりと休息し、その後より生産的な状態で仕事に戻れるよう促すことを目的としています。

賛成派は、この法律によって従業員の健康が改善され、仕事の効率も向上すると主張しています。一方、反対派は、特に小規模な企業にとっては経済的負担が大きくなる可能性があると懸念しています。)

リスニングパッセージ:

Professor: While the idea of paid vacation seems appealing, we have to consider the potential negative effects on smaller businesses. Many small companies operate on tight budgets, and they may struggle to cover the additional cost of paid leave for employees. Also, some workers may not even take the vacation days because they feel pressured to keep working. The problem is that the law doesn’t take into account the unique financial situation of smaller businesses.”

(教授:有給休暇の考えは魅力的に思えるかもしれませんが、小規模な企業への潜在的な悪影響も考慮する必要があります。多くの小規模企業は限られた予算で運営しており、従業員の有給休暇にかかる追加のコストをまかなうのが難しいかもしれません。また、一部の労働者は仕事を続けなければならないというプレッシャーから、休暇を取らない可能性もあります。問題は、この法律が小規模企業の特有の財政状況を考慮していない点にあります。)

課題:

Summarize the points made in the reading and the listening, and explain which side you agree with. Support your response with reasons.

(リーディングとリスニングで述べられたポイントを要約し、あなたがどちらの立場に賛成するかを説明しなさい。また、その理由を述べて支持しなさい。)

回答例

From the reading passage, the proposed law is referred to as a measure that requires businesses to give their employees at least two weeks of paid vacation each year.

The professor explains the potential impact of the law with the help of two examples.

In the first instance, the professor highlights that small businesses may struggle to afford the additional cost of paid vacation days.

In the second case, the professor points out that some employees may not even take the vacation time because they feel pressure to continue working.

To sum up, these examples illustrate that the professor believes the law could have negative effects on small businesses and employee behavior.

(リーディングパッセージでは、提案されている法律は、企業に対して従業員に年間少なくとも2週間の有給休暇を与えることを義務付ける措置として紹介されています。

教授は、この法律がもたらす可能性のある影響について、2つの例を挙げて説明しています。

1つ目の例では、小規模な企業が有給休暇による追加コストを負担するのが困難になる可能性があることを指摘しています。

2つ目の例では、一部の従業員が仕事を続けなければならないというプレッシャーから、実際には休暇を取らない場合もあると述べています。

まとめると、これらの例は、教授がこの法律は小規模企業や従業員の行動に対して悪影響を及ぼす可能性があると考えていることを示しています。)

【例題②】

リーディングパッセージ:

In a recent survey, many people were asked about the impact of technology on relationships. A significant number of respondents said that technology, such as smartphones and social media, helps them stay connected with family and friends. However, some people expressed concerns that technology is reducing face-to-face interactions and making people more isolated.

(最近の調査で、多くの人々にテクノロジーが人間関係に与える影響について尋ねられました。多くの回答者は、スマートフォンやソーシャルメディアといったテクノロジーのおかげで、家族や友人とつながり続けることができていると答えました。

しかし一方で、テクノロジーによって対面での交流が減り、人々がより孤立するようになっていることを懸念する声もありました。)

リスニングパッセージ:

Student: It’s true that technology can help us stay connected, but I think there are some downsides. Many people spend so much time on their phones that they don’t make time for in-person conversations, which can weaken relationships. Plus, when you only communicate through texts or social media, it’s harder to read emotions, and this can lead to misunderstandings. I personally think technology has made it harder for people to connect in a meaningful way.

(学生:確かにテクノロジーは人とつながるのに役立つ面もありますが、私はマイナスの面もあると思います。多くの人がスマートフォンに時間を費やしすぎて、対面での会話の時間を取らなくなり、それが人間関係を弱めていると思います。さらに、テキストメッセージやソーシャルメディアだけでやり取りをすると、感情が読み取りにくくなって、誤解が生まれやすくなるんです。個人的には、テクノロジーは人々が意味のあるつながりを築くのを難しくしていると思います。)

課題:

Summarize the points made in the reading and the listening, and explain whether you think technology has a positive or negative effect on relationships. Support your answer with reasons.

(リーディングとリスニングで述べられたポイントを要約し、テクノロジーが人間関係に良い影響を与えていると思うか、それとも悪い影響を与えていると思うかを説明しなさい。また、その理由を述べて自分の考えを支持しなさい。)

回答例

From the reading passage, technology is referred to as a tool that helps people stay connected with family and friends, but also raises concerns about reducing face-to-face interactions and increasing isolation.

The student explains the negative effects of technology on relationships with the help of two examples.

In the first instance, the student mentions that people spend so much time on their phones that they neglect in-person conversations, weakening their relationships.

In the second case, the student points out that communicating through text or social media makes it harder to understand emotions, leading to misunderstandings.

To sum up, these examples show that the student believes technology has a negative effect on relationships by reducing meaningful interactions and causing misunderstandings.

リーディングパッセージでは、テクノロジーは家族や友人とのつながりを保つための手段として紹介されている一方で、対面での交流の減少や人々の孤立を招く可能性があるという懸念も示されています。

学生は、テクノロジーが人間関係に与える悪影響について、2つの例を挙げて説明しています。

1つ目の例では、人々がスマートフォンに多くの時間を費やすあまり、対面での会話をおろそかにし、その結果として人間関係が弱まってしまうと述べています。

2つ目の例では、テキストやソーシャルメディアによるコミュニケーションでは感情が伝わりにくく、誤解が生じやすいことを指摘しています。

まとめると、これらの例から、学生はテクノロジーが意味のある交流を減少させ、誤解を引き起こすことで、人間関係に悪影響を及ぼしていると考えていることがわかります。)

Task 4(Integrated Task)の例題と回答方法

【Task 4の試験形式】

Task 4は、学問的な内容の講義を聞いた後、講義の要約を求められるセクションです。

まず短い講義を聴いて、その内容に関する要点をまとめる必要があります。

講義の中で2つの例が挙げられることが多く、それぞれを説明し、最終的に要約する形式になります。

【Task 4の回答の型と定型フレーズ】

1.講義の要約

◆The lecture focuses on~.

(この講義は~について話しています。)

◆2つの例があげられていること

The professor discusses two examples.

(教授は2つの例を説明しています。)

3.1つ目の例

◆The first point/example is ~.

(最初のポイント/例は~です。)

4.2つ目の例

◆The second point/example is ~.

(2番目のポイント/例は~です。)

5.まとめ

◆In conclusion / As a result / In the end, ~.

(結論として / その結果 / 最終的に、~。)

【例題①】

講義内容:

Many deep-sea creatures have developed a fascinating ability called bioluminescence, which is the production and emission of light by living organisms. This adaptation helps them survive in the dark depths of the ocean. Today, I’ll discuss two primary ways bioluminescence benefits these creatures.

First, it is used as a defense mechanism. Some species, like certain squids, eject a cloud of glowing fluid when threatened. This distracts predators, allowing the squid to escape while the glowing cloud lingers in the water.

Second, bioluminescence can be used for predation. The anglerfish, for example, has a bioluminescent lure that dangles in front of its mouth. Small fish, attracted to the glowing light, swim closer—only to be swiftly captured by the anglerfish’s sharp teeth. This strategy allows the anglerfish to efficiently hunt in the pitch-black environment.

(多くの深海生物は「生物発光」と呼ばれる興味深い能力を発達させています。これは、生物が自ら光を生み出し、放出する現象です。この適応は、暗い深海で生き延びるために役立っています。今日は、生物発光が深海生物にもたらす2つの主な利点について説明します。

まず第一に、防御手段として使われます。例えば、ある種のイカは敵に襲われそうになると、発光する液体を噴射します。この光る雲が捕食者の注意をそらし、その間にイカは逃げることができるのです。

第二に、生物発光は捕食のためにも使われます。例えば、チョウチンアンコウは口の前にぶら下がる発光する突起を持っています。この光に引き寄せられた小魚が近づくと、アンコウは鋭い歯で素早く獲物を捕らえます。この戦略により、チョウチンアンコウは真っ暗な環境の中でも効率的に狩りを行うことができます。)

課題:

Using points from the lecture, explain how bioluminescence helps deep-sea creatures survive.

(講義の内容をもとに、生物発光が深海生物の生存にどのように役立っているかを説明しなさい。)

回答例

The lecture focuses on bioluminescence in deep-sea creatures and how it helps them survive.

The professor discusses two examples.

The first example is using bioluminescence as a defense mechanism. Some squids release a cloud of glowing fluid when they are threatened. This light distracts predators, giving the squid time to escape while the glowing cloud remains in the water.

The second example is using bioluminescence for predation. The anglerfish has a bioluminescent lure that attracts small fish. When these fish swim closer to the light, the anglerfish captures them quickly with its sharp teeth.

In conclusion, bioluminescence is an important adaptation that helps deep-sea creatures survive by either escaping predators or catching prey.

(この講義は、深海生物の生物発光と、それがどのように生存に役立っているかに焦点を当てています。

教授は2つの例を挙げて説明しています。

1つ目の例は、生物発光を防御手段として使うケースです。ある種のイカは、脅威を感じたときに光る液体を放出します。この光が捕食者の注意をそらし、その隙にイカは逃げることができます。光の雲は水中にしばらく残るため、より効果的に逃走の時間を稼ぐことができます。

2つ目の例は、生物発光を捕食に利用するケースです。チョウチンアンコウは発光する突起(ルアー)を持っており、小魚はその光に引き寄せられて近づいてきます。するとアンコウは鋭い歯で素早く獲物を捕らえるのです。

まとめると、生物発光は深海生物にとって非常に重要な適応であり、捕食者から逃れたり、獲物を捕らえたりすることで生存に貢献しています。)

【例題②】

講義内容:

Today, we’re going to discuss a common cognitive bias known as the halo effect. This is when people form an overall impression of someone based on just one positive trait. It affects our judgments in many situations, often without us realizing it. Let me give you two examples.

First, in hiring decisions. Studies show that job applicants who are physically attractive tend to be rated more positively on unrelated qualities, such as intelligence and competence. Even when two candidates have identical resumes, the more attractive one is often perceived as more qualified.

Second, in education. Teachers may unconsciously expect more from students who appear more confident or well-dressed. Research indicates that these students often receive higher grades, not necessarily because they perform better, but because the teacher assumes they are more capable.

These examples demonstrate how a single positive characteristic—whether it’s physical appearance or confidence—can influence overall perceptions and lead to biased judgments.

(今日は「ハロー効果」として知られる、一般的な認知バイアスについて説明します。これは、人が誰かの一つの肯定的な特徴に基づいて、その人全体の印象を形づくってしまう現象です。このバイアスは、私たちが気づかないうちにさまざまな場面で判断に影響を与えます。ここでは2つの例を紹介します。

まず1つ目は、採用の場面です。研究によると、外見が魅力的な応募者は、知性や能力といった無関係な点についても好意的に評価されやすい傾向があります。たとえ2人の候補者の履歴書が同じ内容であっても、見た目が良い方がより有能と見なされることが多いのです。

2つ目は、教育の場面です。教師は、自信がありそうに見える学生や、服装が整っている学生に対して、無意識のうちに高い期待を持ってしまうことがあります。研究によると、こうした学生は、実際の学力にかかわらず、より高い評価や成績を受ける傾向があるそうです。

これらの例は、「外見」や「自信」といった一つのポジティブな特徴が、全体的な印象に影響を与え、偏った判断を引き起こすことを示しています。)

課題:

Using points from the lecture, explain the halo effect and how it influences people’s judgments.

(講義の内容をもとに、ハロー効果とは何か、そしてそれが人々の判断にどのように影響を与えるかを説明しなさい。)

回答例

The lecture focuses on the halo effect and how it influences people’s judgments.

The professor discusses two examples.

The first example is hiring decisions. Studies show that physically attractive job applicants tend to be rated more positively on unrelated qualities, such as intelligence and competence. Even when two candidates have identical resumes, the more attractive one is often perceived as more qualified.

The second example is education. Teachers may unconsciously expect more from students who appear confident or well-dressed. Research indicates that these students often receive higher grades and more positive evaluations, not necessarily because of superior academic performance, but due to the teacher’s biased perception of their abilities.

In conclusion, the halo effect is a cognitive bias where a single positive trait—such as appearance or confidence—affects the overall impression of a person and leads to biased judgments.

(講義では、ハロー効果とそれが人々の判断にどのように影響を与えるかについて説明されています。

教授は2つの例を挙げてこの効果を説明しています。

1つ目の例は採用の場面です。研究によると、外見が魅力的な応募者は、知性や能力といった無関係な要素についても高く評価されやすい傾向があります。たとえ2人の候補者の履歴書が同じ内容であっても、より魅力的に見える方がより有能だと判断されることが多いのです。

2つ目の例は教育の場面です。教師は、自信がありそうに見えたり、服装が整っている学生に対して、無意識のうちにより高い期待を抱くことがあります。研究によると、こうした学生は実際の成績に関係なく、高い評価を受ける傾向があります。

まとめると、ハロー効果とは、一つのポジティブな特徴(例えば外見や自信)が人全体の印象に影響を与え、偏った判断を引き起こす認知バイアスであるということがわかります。)

TOEFLスピーキングで高得点を狙うなら…シャドーイングがおすすめ

TOEFLスピーキングは、回答の型を理解し定型的な表現をおさえることで各段に取り組みやすくなります。

一方で高得点を狙うのであれば、リスニング力の向上が必要不可欠です。

TOEFLスピーキングでリスニングが必要な理由と、効率的なリスニング学習方法をご紹介します。

TOEFLスピーキングでリスニング力が必要な理由

TOEFLスピーキングでは、Task 2・3・4でリスニング力が求められます。

これらのタスクでは、聞き取った情報をもとに自分の意見を述べたり、要約したりする必要があるため、正確に音声を聞き取る力が不可欠です。

さらに、TOEFLスピーキングでは発音や流暢さも採点基準となっています。

単に聞き取るだけでなく、自然な発音でスムーズに話せることが高得点につながるポイント。リスニング力とスピーキング力は密接に関係しているため、話すトレーニングも並行して行うことが重要です。

リスニング力+スピーキング力アップならシャドーイングが◎

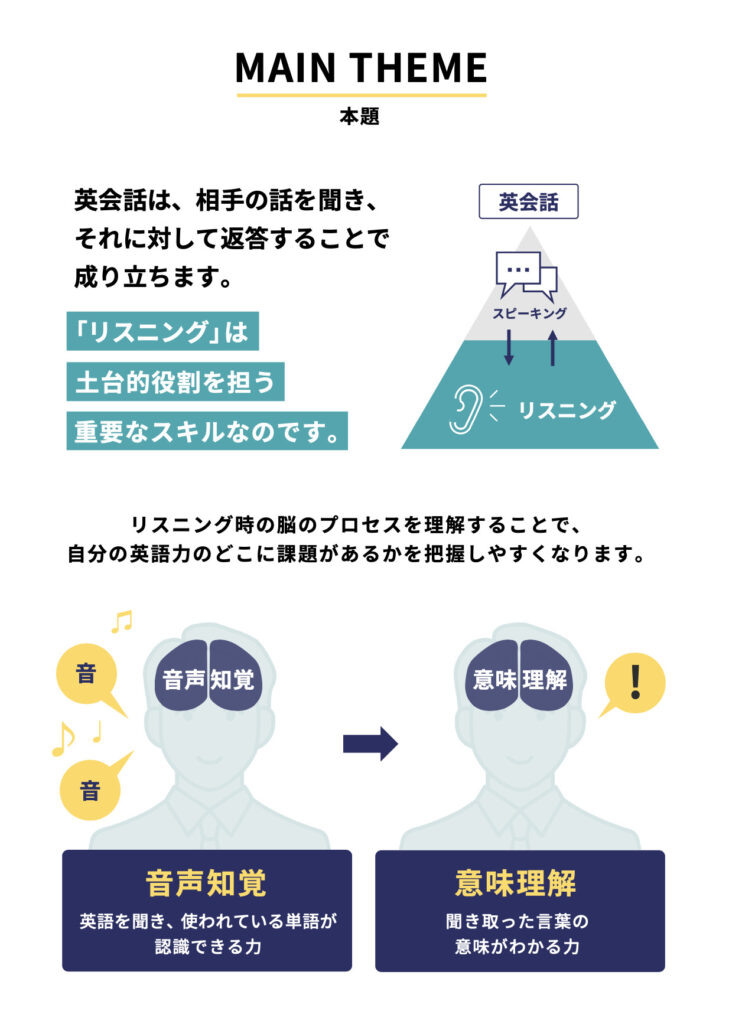

リスニング力を鍛えるなら、シャドーイングが最適なトレーニングです。

シャドーイングとは、英語の音声を聞きながら、少し遅れてそのまま復唱する学習法。シャドーイングをすることで、音声知覚(=音を単語やフレーズとして認識する力)を鍛えることができます。

音声知覚が自動化することで意味理解に余裕がうまれ、リスニングが格段にやりやすくなります。

またスピーキング力が鍛えられるのもシャドーイングのメリットです。

英語の音源を忠実に再現する中で、英語の発音や英語独特の音のつながりなどの理解が深まり、TOEFLスピーキングの採点項目である「発音・流暢さ」で高得点が狙えるようになります。

シャドテンを取り入れてTOEFLスピーキングで高得点を狙おう

TOEFLスピーキングで高得点を狙いたいなら、スピーキング力の他にリスニング力も必須です。

リスニング力向上におすすめなのが、シャドーイングに特化したアプリ「シャドテン」です。

シャドテンでは、毎日プロの添削を受けながらシャドーイングができます。

発音の間違いや抑揚のコツなどのフィードバックを受けることで、正しいシャドーイングを身につけ、リスニング力とスピーキング力を効果的に向上させることが可能です。

【シャドテンの特徴】

◆毎日プロが添削:発音や抑揚のフィードバックを受けながら学習できる

◆豊富な教材とアクセント対応:1000以上の教材+4つのアクセントでTOEFL対策にも最適

◆便利な学習機能:

・AB再生やスピード調整で自分に合った練習ができる

・スクリプトの表示切り替えで聞き取り力を強化

◆LINEで学習相談:疑問や悩みを気軽に解決

◆アプリ1つで完結:シャドーイングから課題提出までスムーズに実施

また正しい発音や抑揚のフィードバックを受けながらシャドーイングをすることで、自然で聞き取りやすい話し方ができるようになり、TOEFLスピーキングの発音・流暢さの項目にも効果が期待できます。

ぜひシャドテン利用して、TOEFLスピーキングセクション高スコアを目指していきましょう!

また、当社公式LINEの「友だち追加」をしてアンケートにお答えいただくと「リスニング力向上に役立つWeb book」が受け取れます。 リスニングに役立つ情報もLINEで配信していますので、ぜひこの機会にご登録ください。

シャドテンオリジナルWeb book『究極のリスニング学習法』をプレゼント!!

全5問のアンケートに答えるだけで無料でGETできるので、ぜひ友だち追加してみてくださいね。

- 最新のリスニングTips

- リスニング診断

- 限定セミナー情報

など、リスニング力を上げたいあなたにピッタリなお役立ち情報を配信中です。