- 英語のリスニング力を伸ばしてビジネスシーンで活用したい

- 英語でのプレゼンや会議もスムーズにこなせるようになりたい

と考えているビジネスパーソンは少なくありません。

仕事の場で英語を使う機会が増えると、自然とスピーキング力も求められます。とはいえ、「どんな学習法がいいのだろう」という疑問を抱える方も少なくないはずです。

そんなビジネスパーソンにとって、英語力を総合的に測る試験として注目度が高まっているのが「GTEC」です。

本記事では、GTECスピーキングの概要や出題傾向や、具体的な学習法を紹介します。ビジネスの現場でも役立つ英語コミュニケーション力を身につけるために、ぜひ最後まで読んでみてください。

※シャドテンラボおよびシャドテンは、株式会社プログリットによって運営されています

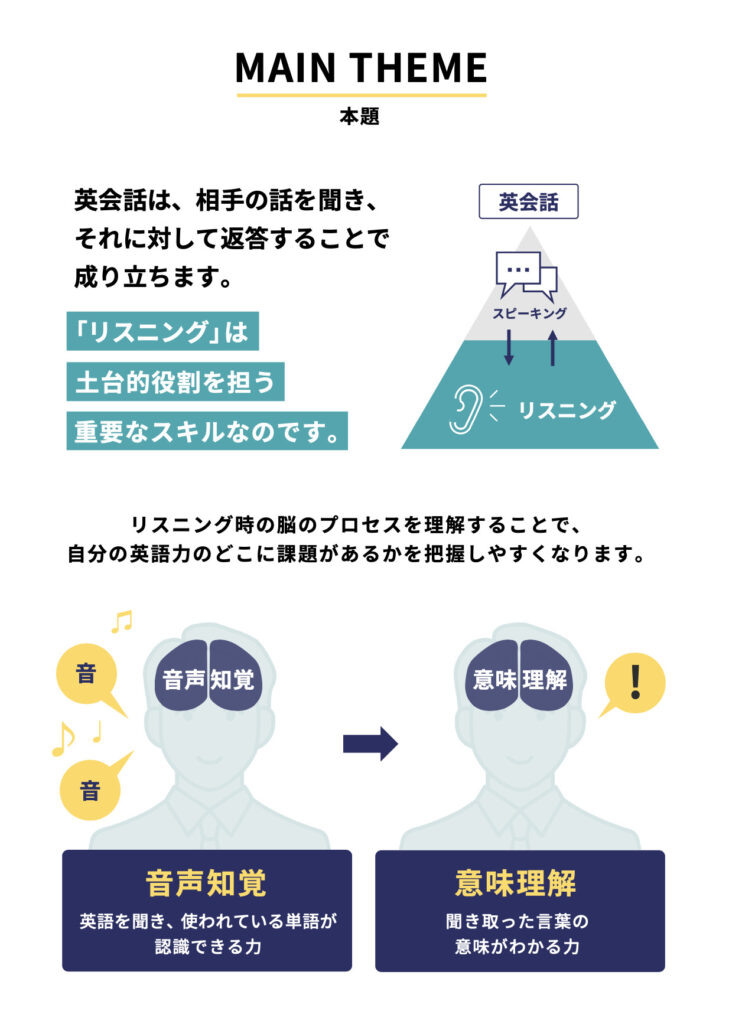

リスニング力を上げたいけどどうしたらいいかわからない・・という方へ。

当社のLINE公式アカウントで簡単なアンケートにお答えいただくと、無料で『リスニング力を飛躍的に上げる英語学習法』のWeb bookをプレゼント。

下のボタンからぜひ「友だち追加」をお願いいたします!

GTECスピーキングとは?

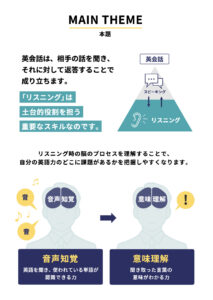

GTECは英語4技能(リスニング・リーディング・スピーキング・ライティング)を総合的に測定するテストですが、その中でもスピーキングセクションは「英語を話す力」に特化して評価されます。

GTECのスピーキングセクションでは、限られた時間内にどれだけ正確かつ適切に英語表現を使いこなせるかが評価されるため、英語の実践的な運用能力を試すことができます。

スコアが伸びるほど、ビジネス現場での会話力が鍛えられている証となり、自己評価やキャリアアップの目安にもなっていくでしょう。

リスニングと合わせてトレーニングすることで、実践的な英語力を効率よく向上させることができます。

GTECの種類

GTECは、大まかに小学生向け・中高生向け・大学生社会人向けの3種類に分かれています。

いずれのGTECでも、4技能の測定を目的としており、特にスピーキング力は日常生活の中で意識的に練習しないと高スコアに結びつきにくい部分です。

ここでは、3種類それぞれの具体的な内容や目的の違いについて解説します。

GTEC Junior(小学生向け)

GTEC Juniorは、英語の学習を始めたばかりの小学生が楽しく英語力を測定できるように作られたテストです。

イラストややさしい英文を多く取り入れ、英語学習に対する抵抗感を減らす工夫が施されています。

英語に触れる第一歩として利用されるケースが増えているのが特徴です。

GTEC(中高生向け)

一般的に「GTEC」と呼ばれるものは、この中高生向けのテストを指す場合が多いです。

学校での団体受験が中心となっており、英語4技能(リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング)を総合的に測定します。

難易度は中学生から高校生の学習段階に合わせて複数レベル(Basic、Core、Advancedなど)が用意されているため、自分の英語力や学校の方針に合わせて最適なレベルで受験できる仕組みが整っています。

試験の形式は紙ベースのほか、コンピューターを使ったCBT形式もあり、英語4技能をバランスよく確認できるテストとして多くの教育現場で採用されているテストです。

GTEC(大学生・社会人向け)

大学生や社会人が受験するGTECは、英語4技能を実践的なレベルで測定するためのテストです。

例えば、大学での英語クラスのクレジット認定や企業の人材育成・採用時の英語力チェックなど、さまざまなシーンで活用されつつあります。

コンピューターで受験する方式(CBT)が多く、マイクやヘッドホンを使用してスピーキングやリスニングを行うスタイルが一般的です。

大学受験後も自分の英語スキルを客観的に把握したい方や、ビジネスシーンで英語力を証明したい方に選ばれています。

GTECスピーキングの出題形式

以下は、GTECスピーキングの問題例です。

あらかじめ各問題の形式と制限時間を把握しておけば、短時間でも落ち着いて回答しやすくなるでしょう。

音読問題

与えられた英文を声に出して読みます。評価の対象は発音やイントネーション、流暢さなどです。

事前に音読練習を積み、英語のリズムやストレスを意識することで、文章全体の自然な流れを身につけるとよいでしょう。

相手とのやりとり

与えられた場面について、質問に答えたり問題解決のためのやりとりを行います。聞かれた内容を的確に理解し、必要な情報だけを簡潔に伝えることが重要です。

相手に伝わりやすい英語表現を事前に身につけておきましょう。

ストーリーを英語で話す

提示された画像やイラストを見て、その内容を英語で説明・描写します。

ビジネスや日常生活などのテーマが登場することもあるため、シーンに合った語彙やフレーズを瞬時に引き出す練習が必要です。

ストーリー構成を「導入→展開→結末」の順で整理し、できるだけ具体的な説明を心がけましょう。

意見を述べる

指定されたトピックに対して、自分の立場を明確にし、理由や具体例を交えながら論理的に展開する問題です。

短時間で「導入・本論・結論」を組み立てる力と、的確な英語表現が求められます。

理由を2〜3つ用意し、それぞれに具体的な例や経験を交えると、説得力が高まります。

配点と評価基準

GTECスピーキングの配点は、回答した内容のクオリティに応じて決定されます。

評価基準としては、以下のような項目が重視されることが多いです。

- 発音・アクセントの明瞭さ

- 文法と語彙の正確性

- 回答内容の論理性と一貫性

- 流暢さ(ためらいの少なさ、滑らかさ)

それぞれの観点で点数が配分される仕組みで、合計がスピーキングのスコアとして算出されます。

GTECスピーキングのよくある失敗例と注意点

失敗例としては、以下のようなものがよく挙げられます。

- 回答の途中で時間切れになる

- 短いフレーズを繰り返してしまい、内容が伝わらない

- 発音を気にしすぎて話の流れが止まってしまう

特に「短いフレーズを繰り返してしまう」ケースは多く、これは語彙や表現の幅が十分にないことが原因になりがちです。

また、発音を正しくしようと意識しすぎるあまり、文章全体の流れがぎこちなくなる場合もあります。

こうした課題を克服するためには、基礎文法やビジネス英語の表現をしっかり身につけると同時に、スピード感をもって英語を発する練習を日頃から続けることが肝心です。

GTECスピーキング対策の基本

スピーキング力を着実に伸ばすには、試験形式を知るだけでなく、実践的なアウトプット学習を組み込むことが不可欠です。

以下の対策ポイントを押さえておくと、効率的にスコアアップを目指しやすくなります。

音読の習慣化

英語らしい発音やイントネーションを身につけるには、まずは声に出して読む回数を増やすことが大切です。

いきなり長文を流暢に読むのは難しいかもしれませんが、1文ずつ丁寧に音読し、苦手な音やリズムを徹底的に改善していくアプローチがおすすめです。

日本語にない音や、単語が連結する際に生じる音の変化に注目しながら練習すると、自然と「英語のリズム感」を得られます。

音読を継続すると、リスニング力まで底上げされることが多いため、GTECのほかのセクション対策にもメリットがあるでしょう。

模擬問題の反復練習

GTECスピーキングは問題形式によって回答時間やテーマが異なるため、模擬問題を本番に近い環境で繰り返すことが効果的です。

タイマーを使って実際の制限時間を体感し、回答後には録音した自分の声を聞き返してみてください。

どこで詰まったのか、文法ミスはないか、意図した表現を使えているかなどを振り返ることで、自分の弱点が明確になります。

特定の問題形式で頻出するエラーがあれば、集中的に対策することで得点アップを狙いやすいでしょう。

意見をまとめるトレーニング

意見を述べる問題では、自分の主張とその根拠を論理的にまとめる力が求められます。

英語で考えるとハードルが高いという方は、まずは日本語で大まかな流れを組み立ててから英語に変換するプロセスを踏むとスムーズです。

「主張→理由→具体例→結論」というシンプルな構成を意識し、プレゼンのような形で話すのがおすすめです。

ビジネス関連のニュースや記事を読んだあとに意見をまとめる練習をしておくと、GTEC本番のみならず実務でもアドバンテージを得られます。

アウトプットを重視した学習スタイル

英語力を伸ばすには、インプットとアウトプットのバランスが大切ですが、特にスピーキングは「実際に話す」経験が不可欠です。

音声教材や英語記事を読むだけで終わらず、オンライン英会話や英語カフェに参加して、実際に英語でコミュニケーションを取る練習を積みましょう。

アウトプットの直後には必ず振り返りを行い、言葉に詰まった部分や不安定な発音をメモしておきます。

継続的にアウトプットを重ねることで、GTECの本番でも落ち着いてパフォーマンスを発揮できる英語の瞬発力が身につきます。

短期間で成果を出すためのトレーニング計画

忙しいビジネスパーソンには、まとまった勉強時間を確保するのが難しい場合が多いでしょう。しかし、学習の質と計画次第で、短い期間でも十分に成果を感じられるはずです。

以下の内容を参考に、無理のないスケジュールを組んでみてください。

1日30分のシャドーイング習慣

シャドーイングは、GTECスピーキングテストのスコアアップに不可欠な発音力を鍛えられる効率的なトレーニング法です。

1時間の勉強が難しくても、1日30分のシャドーイングを続ければ、英語を自然に口から出す感覚が身についていきます。音声を聞きながらほんの少し遅れて復唱し、定期的に自分の声を録音してチェックしてみてください。

つながりの悪い箇所や曖昧な発音がわかりやすくなり、改善もしやすくなります。

週ごとの目標設定

短期間で成果を出すには、1週間ごとに目標を設定して進捗を管理するのが効果的です。

例えば「今週は写真描写の問題を重点的に練習する」「来週は意見を述べるタスクのテンプレートを完成させる」など、具体的なテーマを決めておくと、学習の方向性がはっきりします。

週末に模擬問題を解いて録音を確認し、次に改善すべきポイントを洗い出すことで、弱点を早めに潰していけるでしょう。

進捗が目に見える形で残ると、モチベーションも維持しやすくなります。

弱点克服へのアプローチ

GTECスピーキングにはさまざまな問題形式があるため、特定のタスクに苦手意識がある方は、その部分を集中的に練習する時間を確保することが大切です。

例えば、応答問題に苦手意識があるなら、想定質問をリストアップして瞬時に返答する訓練を積むのがおすすめです。

意見を述べる問題が難しいなら、ビジネスニュースや時事ネタを題材に「主張と理由」を簡潔にまとめる練習を繰り返しましょう。

苦手なポイントを克服すれば、実務にも応用できる高いコミュニケーションスキルが身につくはずです。

まとめ

GTECのスピーキングセクションは、ビジネスシーンや国際的なコミュニケーションで必要な「話す力」を強化する絶好の機会です。問題形式や時間配分を把握し、対策をしっかり行えば、スコアだけでなく実務能力も着実に向上します。

GTECスピーキングテストで高得点を取るためには、発音とイントネーションは欠かせない要素です。そこで、日々の学習の中にシャドーイングのトレーニングを取り入れることをおすすめします。

とはいえ、独学でシャドーイングを行っても、自分の発音やイントネーションが正しいかどうかの判断は難しいでしょう。

シャドーイング特化型アプリ「シャドテン」を使えば、英語のプロからの毎日のフィードバックで正しい発音ができている箇所と改善が必要な箇所を具体的に教えてもらえるので、独学では見落としがちな弱点を効率よく修正できます。

その他AB再生やスピード調整、スクリプトの表示切り替えなど、シャドーイングを続けやすい機能も多数搭載されています。

GTECスピーキングテストの対策だけに留まらず、ビジネス英語を短期間で伸ばしたい方は、ぜひシャドテンでスピーキング力強化に取り組んでみてください。

また、当社公式LINEの「友だち追加」をしてアンケートにお答えいただくと「リスニング力向上に役立つWeb book」が受け取れます。 リスニングに役立つ情報もLINEで配信していますので、ぜひこの機会にご登録ください。

シャドテンオリジナルWeb book『究極のリスニング学習法』をプレゼント!!

全5問のアンケートに答えるだけで無料でGETできるので、ぜひ友だち追加してみてくださいね。

- 最新のリスニングTips

- リスニング診断

- 限定セミナー情報

など、リスニング力を上げたいあなたにピッタリなお役立ち情報を配信中です。